| 期 | 区分 | 売上高 | 利益※ | 利益率 |

|---|---|---|---|---|

| 1950/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1951/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1952/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1953/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1954/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1955/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1956/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1957/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1958/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1959/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1960/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1961/12 | 単体 Sales / NetIncome | 486$100M | 28$100M | 5.8% |

| 1962/12 | 単体 Sales / NetIncome | 547$100M | 30$100M | 5.6% |

| 1963/12 | 単体 Sales / NetIncome | 578$100M | 33$100M | 5.8% |

| 1964/12 | 単体 Sales / NetIncome | 607$100M | 36$100M | 6.0% |

| 1965/12 | 単体 Sales / NetIncome | 675$100M | 38$100M | 5.6% |

| 1966/12 | 単体 Sales / NetIncome | 719$100M | 40$100M | 5.6% |

| 1967/12 | 単体 Sales / NetIncome | 763$100M | 42$100M | 5.5% |

| 1968/12 | 単体 Sales / NetIncome | 770$100M | 41$100M | 5.4% |

| 1969/12 | 単体 Sales / NetIncome | 726$100M | 30$100M | 4.2% |

| 1970/12 | 単体 Sales / NetIncome | 868$100M | 41$100M | 4.7% |

| 1971/12 | 単体 Sales / NetIncome | 1,070$100M | 49$100M | 4.6% |

| 1972/12 | 単体 Sales / NetIncome | 1,281$100M | 58$100M | 4.5% |

| 1973/12 | 単体 Sales / NetIncome | 1,454$100M | 43$100M | 3.0% |

| 1974/12 | 単体 Sales / NetIncome | 1,793$100M | 45$100M | 2.5% |

| 1975/12 | 単体 Sales / NetIncome | 1,970$100M | 59$100M | 2.9% |

| 1976/12 | 単体 Sales / NetIncome | 2,027$100M | 77$100M | 3.7% |

| 1977/12 | 単体 Sales / NetIncome | 2,073$100M | 104$100M | 5.0% |

| 1978/12 | 単体 Sales / NetIncome | 2,197$100M | 102$100M | 4.6% |

| 1979/12 | 単体 Sales / NetIncome | 2,362$100M | 100$100M | 4.2% |

| 1980/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1981/12 | 単体 Sales / NetIncome | 5,819$100M | 266$100M | 4.5% |

| 1982/12 | 単体 Sales / NetIncome | 5,871$100M | 315$100M | 5.3% |

| 1983/12 | 単体 Sales / NetIncome | 5,985$100M | 323$100M | 5.3% |

| 1984/12 | 単体 Sales / NetIncome | 6,253$100M | 309$100M | 4.9% |

| 1985/12 | 単体 Sales / NetIncome | - | - | - |

| 1986/12 | 単体 Sales / NetIncome | 11,517$100M | 1,064$100M | 9.2% |

| 1987/12 | 単体 Sales / NetIncome | 11,765$100M | 1,209$100M | 10.2% |

| 1988/12 | 単体 Sales / NetIncome | 12,635$100M | 1,393$100M | 11.0% |

| 1989/12 | 単体 Sales / NetIncome | 12,764$100M | -1,149$100M | -9.1% |

| 1990/12 | 単体 Sales / NetIncome | 13,879$100M | -429$100M | -3.1% |

| 1991/12 | 単体 Sales / NetIncome | 14,989$100M | 368$100M | 2.4% |

| 1992/12 | 単体 Sales / NetIncome | 15,734$100M | 299$100M | 1.9% |

| 1993/12 | 単体 Sales / NetIncome | 15,104$100M | -145$100M | -1.0% |

| 1994/12 | 単体 Sales / NetIncome | 15,366$100M | 519$100M | 3.3% |

| 1995/12 | 単体 Sales / NetIncome | 16,008$100M | 611$100M | 3.8% |

| 1996/12 | 単体 Sales / NetIncome | 17,063$100M | 611$100M | 3.5% |

| 1997/12 | 単体 Sales / NetIncome | 17,057$100M | 381$100M | 2.2% |

| 1998/12 | 単体 Sales / NetIncome | 17,037$100M | -577$100M | -3.4% |

| 1999/12 | 単体 Sales / NetIncome | 8,268$100M | 357$100M | 4.3% |

Author's Insights

ナビスコの成長は、製造規模の拡大ではなく、流通とブランド設計の再構築から始まった。個包装と直販によって品質の標準化と販路支配を同時に実現し、広告投資の効率も高めた。このモデルは北米市場では強く機能し、主力ブランドを軸に売上拡大が収益に接続しやすい構造を持っていた。

しかし1960年代以降の海外展開では、同じ勝ち筋の単純な横展開は通用しなかった。各国で規制や流通慣行が異なり、現地生産や買収を通じた参入は可能であったものの、北米主力ブランドほどの収益性は形成できなかった。結果として売上規模は拡大したが、利益成長との乖離が拡大し、規模拡大が資本効率の改善に直結しない状態が生まれた。

1970年代の多角化は、この乖離を外部成長で補う試みだったが、食品と非食品という事業論理の異なる領域を束ねたことで、運営は複雑化した。回転率、原価構造、販促手法が異なる事業を共通の管理枠組みで扱った結果、事業別のKPIや資本配分の優先順位が曖昧になり、いずれの分野でも競争優位を強化できなかった。

最終的に、規模拡大は交渉力や存在感を高めた一方で、ROICを押し上げる仕組みを伴わなかった。売上のスケールが大きくなるほど意思決定は遅れ、ブランド投資の集中も難しくなった。ナビスコは、規模を追うほど資本効率が低下する構造に入り、企業価値の向上という観点では行き詰まりを迎えた。

1980年代後半のRJRナビスコは、売上規模に比して株価が低迷し、資本市場からは割安と見なされやすい状態にあった。タバコ事業が強いキャッシュフローを生む一方、食品事業の収益性は相対的に低く、ポートフォリオ内の資本効率の歪みが残っていた。経営陣およびKKRによるLBO構想は、この歪みを非上場化と事業整理で是正する発想に基づいていた。

競合提案の競り上がりによって買収価格は上振れし、取引は当時最大級の規模となった。LBOが成立した背景には、事業の強さ以上に、レバレッジを受け止められると想定されたキャッシュ創出力があった。高い負債をCFで返済しつつ、事業競争力を維持できるという前提が置かれていた。

しかし買収後は、巨額の負債が経営の自由度を大きく制約した。利払いと元本返済が最優先となり、食品事業に不可欠な広告投資や商品開発への再投資余力は圧縮された。資産売却は短期的な財務安定には寄与したが、成長オプションを削る側面も強く、収益性の構造的改善にはつながりにくかった。

さらに、タバコ事業を取り巻く環境変化が前提を崩した。価格競争と訴訟リスクの高まりにより、想定されていたキャッシュの安定性は低下し、LBOの返済原資の確度が揺らいだ。結果として、RJRナビスコは運営で価値を高めるより、負債管理と事業切り離しに追われる経営に傾いた。LBOは成立したが、レバレッジが収益性と成長投資を同時に縛り、企業価値の持続的な回復には至らなかった。

National Biscuit Company.を発足

American Biscuit・New York Biscuit・United States Bakingの三社合併で注目すべきは、CEOに就任したアドルフス・グリーンが製造効率ではなく流通設計に投資を集中した点にある。ワックス紙による個包装「In-er-seal」方式で品質を規格化し、卸売を介さず小売に直販する体制を構築した。樽売りが常識の時代に包装と直販へコストをかける判断は短期的には非合理だが、品質の均一化が小売側の在庫管理コストを下げ、広告投下の効果測定を可能にした。後年のオレオ・リッツの基盤はこの流通設計から生まれている。

背景:地域分断市場と流通制約の存在

19世紀末の米国ビスケット産業は、地域ごとに中小メーカーが乱立し、販売は量り売りや樽売りが中心であった。品質は輸送や保管の過程で劣化しやすく、メーカーはブランド認知を全国規模で構築できなかった。広告投下を行っても、卸売業者を介する流通では情報が消費者まで届きにくく、投下資本に対するROIは限定的であった。

こうした状況下で、American Biscuit Company、New York Biscuit Company、United States Baking Companyはいずれも個別に規模拡大を試みていたが、地域障壁と価格競争が利益率を圧迫していた。市場は分散しており、単独での全国展開は高コストで、売上成長と競争優位の両立が難しい段階にあった。

決断:三社合併による全国ブランド構築

1898年2月、三社は合併しNational Biscuit Company(NBC、後のナビスコ)を設立した。本社をシカゴに置き、CEOにはハーバード大学出身の弁護士アドルフス・グリーンが就任した。グリーンは経営実務よりも制度設計と調整に長けた人物であり、分散市場を統合する役割を担った。

NBCは販売方法の刷新を選択した。従来の樽売りをやめ、ワックス紙で密封した個包装を紙箱に収める「In-er-seal」方式を採用し、鮮度維持と規格化を両立させた。また卸売を介さず小売業者へ直接販売する方針を取り、広告キャラクター「ユニーダ・ボーイ」を用いて全国的な認知形成を図った。これは当時としては高いリスクテイクであり、流通とマーケティングへの集中投資であった。

結果:シェア拡大と競争優位の確立

合併後、NBCは統一ブランドと規格化製品により、地域差の大きかったビスケット市場で全国シェアを急速に拡大した。パッケージ化は品質の均一化をもたらし、小売側の在庫管理コストも低下したため、取扱意欲が高まった。結果として売上成長が進み、広告投下の効果も測定可能となった。

この時点でのNBCの優位性は製造規模ではなく、流通と認知の設計にあった。後年のオレオやリッツといった主力ブランドの基盤は、この1898年の意思決定により形成された。短期的にはコスト増を伴ったが、時間の経過とともに参入障壁となり、業界内での競争位置を引き上げる結果につながった。

American Biscuit・New York Biscuit・United States Bakingの三社合併で注目すべきは、CEOに就任したアドルフス・グリーンが製造効率ではなく流通設計に投資を集中した点にある。ワックス紙による個包装「In-er-seal」方式で品質を規格化し、卸売を介さず小売に直販する体制を構築した。樽売りが常識の時代に包装と直販へコストをかける判断は短期的には非合理だが、品質の均一化が小売側の在庫管理コストを下げ、広告投下の効果測定を可能にした。後年のオレオ・リッツの基盤はこの流通設計から生まれている。

商号をNabisco(ナビスコ)に変更

NBCからナビスコに商号変更を実施。同名のラジオ局(National Broad Casting)と区別するため、ナビスコに変更

国際事業部を新設

1968年時点で全78工場のうち37工場が海外に置かれ、伊サイワ社・独ハリー・ツルエラー社の買収、日本では山崎製パンとの合弁(出資比率45%)と、現地化の形式は整った。しかし北米主力ブランドほどの収益性は海外では再現できず、売上規模の拡大と利益成長の乖離が拡大した。1967年のコルゲート社との統合交渉が破談に終わったことで自力展開路線が確定したが、グローバルな食品再編が進む1980年代にはこの収益構造の弱さが、RJレイノルズ傘下入りを受け入れる遠因となった。

背景:国内成熟と海外比率の低さ

1960年代前半、ナビスコは北米市場で高いシェアを確保していた一方、売上高に占める海外比率は約20%にとどまっていた。欧州では既に地場メーカーが強く、輸出中心では価格競争と物流コストの制約が大きかった。国内事業は安定していたが、人口成長の鈍化により売上成長率は低下し、次の成長源として海外市場が検討対象となっていた。

また当時の各国市場では、食品分野において外資規制や流通慣行の差が大きく、単純な製品輸出では事業拡大が難しかった。特に欧州や日本では、現地生産や現地企業との関係構築が事実上の参入条件となっていた。こうした環境下で、海外事業を個別対応ではなく組織的に管理する必要性が意識されていた。

決断:国際事業部設置と現地化戦略

1964年、ナビスコは海外展開を本格化するため国際事業部を新設した。これは単なる輸出部門ではなく、投下資本判断や買収、現地経営の統括を担う組織であった。1968年までに欧州を中心に11拠点を設置し、生産面でも全78工場のうち37工場を海外に配置する体制を構築した。販売だけでなく生産を伴う現地化を選択した点が特徴である。

具体的には、1965年にイタリアのサイワ社、1966年には西ドイツの老舗製パン・製菓メーカーであるハリー・ツルエラー社を買収した。いずれも既存の市場シェアと販路を持つ企業であり、ゼロからの参入ではなく、買収を通じて市場に組み込まれる形を選んだ。また日本市場では外資規制が強く、単独進出が難しかったため、山崎製パンとの合弁(ヤマザキナビスコを1970年に会社設立・出資比率は山崎製パン55%・ナビスコ45%)という形で参入し、現地政府による規制緩和(資本自由化)への適応を優先した。

結果:現地適応型グローバル展開の確立

国際事業部の設置により、ナビスコの海外展開は輸出依存から現地生産・現地経営型へと転換した。欧州では既存メーカーの買収を通じて短期間で生産能力と販路を獲得し、参入障壁を回避する形で事業を拡大した。海外工場比率の上昇は、為替変動や輸送コストへの耐性を高める効果を持った。

一方で、海外販路の拡張には限界も見え始めていた。1967年には、海外販売力に強みを持つ日用品メーカーのコルゲート社との経営統合が検討されたが、統合後の事業運営像が描き切れず破談となった。この結果、ナビスコは「自社主導での現地化」を基本路線としたが、規模拡大は思うように進捗せず、1980年代までにグローバルな食品・たばこ業界における再編に巻き込まれる形となった。

1968年時点で全78工場のうち37工場が海外に置かれ、伊サイワ社・独ハリー・ツルエラー社の買収、日本では山崎製パンとの合弁(出資比率45%)と、現地化の形式は整った。しかし北米主力ブランドほどの収益性は海外では再現できず、売上規模の拡大と利益成長の乖離が拡大した。1967年のコルゲート社との統合交渉が破談に終わったことで自力展開路線が確定したが、グローバルな食品再編が進む1980年代にはこの収益構造の弱さが、RJレイノルズ傘下入りを受け入れる遠因となった。

買収による多角化

食品事業の成熟を前に、非食品部屋への規模拡大によって収益安定化を図る発想が採られた。非食品分野を束ねることでリスク分散が可能と見なされたが、事業ごとの回転率やコスト論理は共有されなかった。結果として多角化そのものは競争優位には結び付かず「食品の売上成長の低迷、非食品分野でも苦戦」という二重苦に苛まれた。

背景:食品事業成熟と外部成長模索

1960年代後半から1970年代初頭にかけて、ナビスコはビスケット・クラッカー事業で高いシェアを維持していた。一方、北米市場では人口増加の鈍化と食生活の変化が進み、主力事業の売上成長率は低下傾向にあった。広告投下や商品改良による拡張には限界が見え始め、事業ポートフォリオの拡張が経営課題として浮上していた。

同時期、米国経済はインフレ圧力と競争激化に直面しており、食品単独では利益率の変動リスクを吸収しにくい状況にあった。そこでナビスコは、需要が景気変動に左右されにくいと見なされた日用品や耐久消費財へ関心を向けた。既存の製造・流通能力を横断的に活用できるという期待もあり、買収による非食品分野への多角化が現実的な選択肢として検討されていた。

決断:非食品分野への連続的買収

1971年12月、ナビスコはトイレタリーおよび医薬品を扱うJ. B. Williams社を買収した。同社はブランド認知を持つ日用品メーカーであり、食品とは異なる需要曲線を有していた。ナビスコはこれを、収益源分散と利益率安定化の手段と位置づけ、既存の販売網や管理機能の転用を想定していた。

続いて1973年10月には、家具およびペットフードを手がけるAurora Product社を合併した。生活関連支出全般を取り込むことで、食品中心の事業構成を転換する狙いがあった。ただし両社とも、食品事業と比べて製品回転率やコスト構造が大きく異なり、運営には別種の経営判断が求められた。結果として、J. B. Williams社は1982年、Aurora社は1977年に売却されることになるが、当時の意思決定は成長鈍化局面における外部成長志向を反映したものであった。

食品事業の成熟を前に、非食品部屋への規模拡大によって収益安定化を図る発想が採られた。非食品分野を束ねることでリスク分散が可能と見なされたが、事業ごとの回転率やコスト論理は共有されなかった。結果として多角化そのものは競争優位には結び付かず「食品の売上成長の低迷、非食品分野でも苦戦」という二重苦に苛まれた。

RJRナビスコの発足

食品に加えてたばこを抱える総合企業とすることで、規模拡大によるコストダウンが志向された。異なる事業の固定費を束ねれば利益率が改善するという発想が前提にあった。ただし実際には、事業運営が複座化し、コングロマリットによる効率は期待通りの収益を産まなかった。のちに、KKRがRJRナビスコのLBOを主導し、不採算事業の売却による総合企業の解体する布石となった。

背景:コスト上昇局面と食品業界再編の進行

1970年代後半から1980年前後にかけて、第二次オイルショックを背景に燃料費と原材料費が同時に上昇した。食品メーカーにとっては、輸送費と包装資材費が利益率に直結し、単独でのコスト吸収が難しい局面であった。価格転嫁には限界があり、売上成長よりも規模拡大による固定費分散が論点として浮上していた。

この時期、米国では異業種を含む大型M&Aが連鎖的に発生していた。1979年にはデルモンテがRJレイノルズに買収され、タバコ企業が食品分野へ投下資本を振り向ける動きが可視化された。食品業界側でも、単独経営よりも合併による売上規模拡大が、資金調達力や交渉力を高める手段として受け止められていた。ナビスコもまた、原材料高と競争激化の中で、独立路線を維持するコストが増大していた。

決断:Standard Brandsとの統合とRJR傘下入り

1981年、ナビスコは米Standard Brandsと合併し、商号をナビスコ・ブランズへ変更した。Standard Brandsは食品分野で複数ブランドを保有しており、統合により売上規模と製品ラインを拡張する狙いがあった。この合併は、成長投資というよりコスト耐性を高めるための選択であり、当時の環境下では合理的な判断と位置づけられていた。

その延長線上で、1985年にRJレイノルズがナビスコ・ブランズを約49億ドルで買収する決定を下した。RJレイノルズはタバコ事業で高いキャッシュフローを持ち、1979年のデルモンテ買収以降、食品事業を第二の柱として拡張していた。1986年には持株会社名をRJRナビスコに変更し、ナビスコとデルモンテを傘下に置く体制を整えた。この判断は、異業種資本による食品事業の規模拡大型ポートフォリオ形成を志向したものであった。

食品に加えてたばこを抱える総合企業とすることで、規模拡大によるコストダウンが志向された。異なる事業の固定費を束ねれば利益率が改善するという発想が前提にあった。ただし実際には、事業運営が複座化し、コングロマリットによる効率は期待通りの収益を産まなかった。のちに、KKRがRJRナビスコのLBOを主導し、不採算事業の売却による総合企業の解体する布石となった。

KKRがRJRナビスコを買収(LBO)

CEOロス・ジョンソンが75ドル/株(170億ドル)で提案したMBOに対し、KKRが90ドルで対抗。6週間で提示額は段階的に引き上げられ、最終的にKKRが109ドル/株・約250億ドルで決着した。競り上がりの過程でFirst Boston等も238億ドルを提示しており、買収価格は事業価値よりも競争の力学で決定された。実質的な投下資本は引き継いだ債務を含めて300億ドル規模に達し、この負債水準がLBO後の経営を10年以上にわたって制約する構造を生んだ。

背景:事業拡大と収益性低下の乖離

1980年代を通じてRJRナビスコは、タバコと食品を中核とする複合企業として規模を拡大していた。M&Aを通じて売上高は拡大したものの、買収後の統合効果は限定的で、利益率の改善には結び付かなかった。とくに食品事業はブランド力を有しながらも収益性が低く、安定したキャッシュフローを生むタバコ事業との間で、事業ポートフォリオ内の収益構造に歪みが生じていた。結果として、売上成長に比してROIの伸びは鈍く、株価は1980年代後半にかけて低迷していた。

当時の米国資本市場では、株価が企業価値を十分に反映していないとの見方が広がりつつあった。年金基金を中心とした機関投資家の運用拡大により、レバレッジを活用した投資への資金供給が進み、LBOは特定の金融手法ではなく、市場の一部として受け止められ始めていた。こうした環境下で、経営陣による非上場化は、低評価状態からの脱却策として現実的な選択肢と認識されていた。

決断:経営陣主導LBOとKKRの介入

1989年、RJRナビスコのCEOであったロス・ジョンソンは、株価水準を割安と判断し、経営陣主導によるLBO構想を取締役会に提示した。提示価格は当時の市場価格を上回る水準であり、食品事業の売却を通じてタバコ事業に集中投資する計画が描かれていた。経営陣は、事業の選択と集中により、非上場環境下での再編を進める意向を示していた。

これに対し、LBOの実績を積み重ねていたKKRは、同社のキャッシュフロー創出力に着目し、より高い買収価格を提示して参入した。KKRは食品事業を含めた事業継続を前提とし、レバレッジを活用した資本構成の再設計によってROICの改善を狙う方針を示した。複数の買収提案が競合する中で提示額は段階的に引き上げられ、最終的にKKR案が取締役会の支持を得る形で決着した。

結果:史上最大級LBOと経営体制の転換

最終的にKKRは約250億ドル規模でRJRナビスコを買収し、同社は非上場化された。この取引は当時としては史上最大級のLBOとなり、レバレッジド・ファイナンスの可能性とリスクの双方を市場に強く印象付けた。経営陣主導のLBO構想は実現せず、旧経営陣は報酬を得て退任し、経営体制は大きく刷新された。

買収後、KKRは高水準の負債返済を前提とした経営運営を求め、キャッシュフロー管理と資産売却が重要な論点となった。この取引は、LBOが単なる企業再建手法にとどまらず、経営権を巡る交渉力や株主価値の帰属を左右する手段であることを示した。一方で、レバレッジの大きさは長期的な事業運営の柔軟性を制約し、LBO後の経営判断に持続的な緊張をもたらす結果ともなった。

| 日時 | 事象 | 1株提示額 | LBO提示総額 |

| 1988/10/20 | ナビスコ経営陣がLBOを提案 | 75ドル/株 | 170億ドル |

| 1988/10/24 | KKRが買収提案 | 90ドル/株 | 204億ドル |

| 1988/11/03 | ナビスコ経営陣が提示額を引上げ | 92ドル/株 | 209億ドル |

| 1988/11/18 | KKRが提示額引上げ | - | 213億ドル |

| 1988/11/18 | FirstBoston等が買収提案 | - | 238億ドル |

| 1988/11/30 | KKRによる買収で決着 | 109ドル | 248億ドル |

- 日時

- 1988/10/20

- 事象

- ナビスコ経営陣がLBOを提案

- 1株提示額

- 75ドル/株

- LBO提示総額

- 170億ドル

CEOロス・ジョンソンが75ドル/株(170億ドル)で提案したMBOに対し、KKRが90ドルで対抗。6週間で提示額は段階的に引き上げられ、最終的にKKRが109ドル/株・約250億ドルで決着した。競り上がりの過程でFirst Boston等も238億ドルを提示しており、買収価格は事業価値よりも競争の力学で決定された。実質的な投下資本は引き継いだ債務を含めて300億ドル規模に達し、この負債水準がLBO後の経営を10年以上にわたって制約する構造を生んだ。

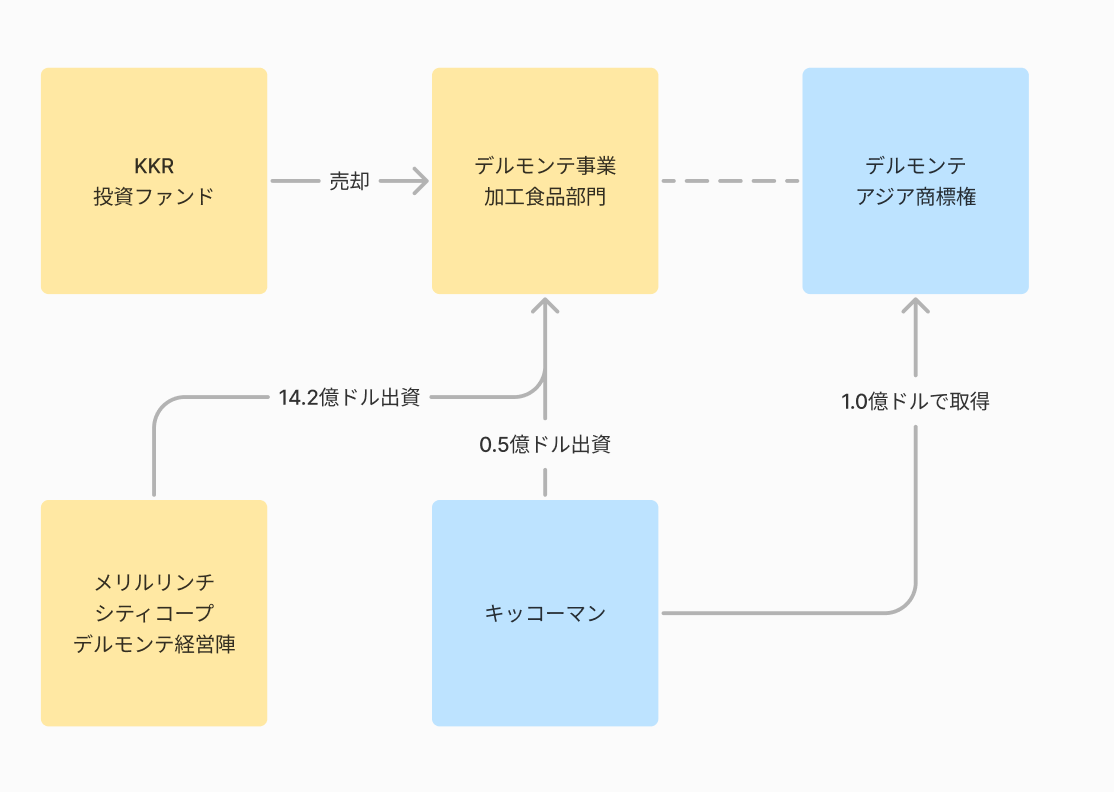

ルイスガースナー氏がCEO就任

ガースナーが着手した施策は明快で、デルモンテ事業の売却による負債圧縮、7.5億ドルの社債借り換えによる金利改善、1991年の株式再公開によるエクイティ調達の三段階であった。自己資本比率は31%から54%に回復し、1992年度には黒字を確保した。LBO後の再建において事業の成長ではなく財務の正常化が最優先課題となる構図は典型的だが、ここで手放されたデルモンテの商標権をキッコーマンが取得した事実は、負債圧縮の副産物が日本企業のグローバル展開の布石になったことを意味する。

背景:LBO後に顕在化した財務制約

1989年のLBOによりRJRナビスコは非上場化されたが、買収総額に加えて引き継いだ債務を含めると、実質的な投下資本は300億ドル規模に達していた。資本構成は高利回りのジャンク債を中心とするレバレッジ型となり、営業キャッシュフローの多くが利払いと元本返済に充当される状況が生じていた。短期的には資産売却を前提とした財務運営が不可避となり、経営の自由度は大きく制約されていた。

1989年3月、RJRナビスコのCEOに就任したのがルイス・ガースナーである。ガースナーはアメリカン・エキスプレス前社長として知られ、のちにIBMの再建を主導する人物であった。KKRは旧経営陣との協働路線を取らず、経営陣を刷新する判断を下し、資本市場への信認回復が求められていた。

決断:資産売却と資本構成の再設計

ガースナーCEOは、LBOによって悪化した自己資本比率の改善を最優先課題とした。1990年にはデルモンテ事業の売却益を計上し、負債圧縮を進めたほか、1991年には7.5億ドルの社債発行によって金利条件の改善を図った。

さらに1991年には株式公開を実施し、エクイティによる資本調達を行った。その結果、自己資本比率は31%から1991年度末には54%まで回復し、1992年度には黒字を確保した。これらの施策は、LBO後の財務安定を目的とした判断だった。

ガースナーが着手した施策は明快で、デルモンテ事業の売却による負債圧縮、7.5億ドルの社債借り換えによる金利改善、1991年の株式再公開によるエクイティ調達の三段階であった。自己資本比率は31%から54%に回復し、1992年度には黒字を確保した。LBO後の再建において事業の成長ではなく財務の正常化が最優先課題となる構図は典型的だが、ここで手放されたデルモンテの商標権をキッコーマンが取得した事実は、負債圧縮の副産物が日本企業のグローバル展開の布石になったことを意味する。

デルモンテ事業を売却

KKRはRJRナビスコの負債を圧縮するために事業売却を実施。旧RJレイノルズが1979年に買収したデルモンテ(トマト加工品の製造販売)について事業売却を決定。デルモンテの株式を売却すると同時に、一部の商標権を日本のキッコーマンに売却した。

株式の再公開

RJRナビスコはLBOによって調達した借入金(高利回りのジャング債)について、金利負担を低減するために社債の新規発行を決定して金利コストを削減した。また、1991年にRJRナビスコは株式公開を実施し、上場企業として市場に復帰した。

従業員10%を解雇

1993年4月2日(金曜日)に競合のマールボロが20%の値下げを実施。業界内は騒然となり「マールボロの金曜日」として記憶された。これによりマールボロがシェアを拡大する一方、RJRのタバコ事業は苦境に陥った。1993年度にRJRナビスコのタバコ事業は、営業利益ベースで大幅な減益となった。

このため、1993年にRJRナビスコは経営再建を行うため、従業員10%のリストラを発表した。

タバコ事業をJTに売却

RJRナビスコにとってこの売却は負債圧縮のための資産処分であり、JTにとっては世界シェア3位への一括ジャンプであった。72億ドルという価格はRJR側の財務事情が交渉力を制約した結果でもあり、BAT・ロスマンズ合併で寡占化が進む中、JTが段階的な海外投資では間に合わないと判断して「時間を資本で買った」構図である。ただし取得事業は既に減収減益傾向にあり、規模の獲得と収益の改善は別の課題として残された。

背景:LBO後の負債圧力と事業整理の必然

1990年代後半、RJRナビスコHDはLBO後に積み上がった負債と、タバコ事業を取り巻く環境悪化の双方に直面していた。米国市場では価格競争と訴訟リスクが常態化し、想定されていたキャッシュ創出力は低下していた。1993年の「マールボロ金曜日」以降、プレミアム戦略の前提は崩れ、タバコ事業は収益の安定源ではなくなりつつあった。

同時に、世界のたばこ産業では再編が急速に進んでいた。1999年初頭にはBATとロスマンズが合併し、フィリップモリスとBATによる寡占的な競争環境が形成された。規模と国際ブランドを持たない企業が自力で競争を続ける余地は縮小しており、RJRナビスコにとっても、タバコと食品を併営するコングロマリット形態を維持する合理性は低下していた。こうした文脈の中で、米国以外のタバコ事業は流動化可能な資産として整理対象に浮上した。

決断:非米国タバコ事業の切り出しと売却

1999年6月、RJRナビスコHDは米国以外のタバコ事業を日本たばこ産業(JT)へ売却する決断を下した。売却額は約9,477億円(72億ドル)とされ、当時としても巨額の取引であった。この判断は、タバコ事業そのものからの全面撤退ではなく、訴訟リスクと競争圧力が最も高い米国外事業を切り離し、負債圧縮と財務の立て直しを優先する選択であった。

一方、買い手であるJTにとって、この案件は戦略的な意味合いを持っていた。1990年代のJTは国内で高いシェアを持っていたが、世界市場では存在感が限定的であり、寡占化が進む中で後発の立場に置かれていた。段階的な海外投資では競争条件を満たすまでに時間を要すると判断し、RJRナビスコの海外事業を一括取得することで、国際ブランドと販売網を取得した。これは時間を資本で代替する決断であった。

結果:RJRの財務整理とJTの世界3位浮上

売却により、RJRナビスコは負債削減と事業整理を進めることが可能となり、後続の企業分割とフィリップモリス傘下入りへの道筋が明確になった。タバコ、食品、海外事業を抱えた統合企業体は解体に向かい、LBOを前提とした経営再建は最終局面を迎えた。

一方、JTはこの買収により世界シェア3位のたばこ企業へと浮上した。国内市場依存からの転換は進んだが、取得事業は減収減益傾向にあり、ブランド投資や運営調整といった課題を内包していた。規模獲得と収益改善は別の論点として残された。

RJRナビスコにとってこの売却は負債圧縮のための資産処分であり、JTにとっては世界シェア3位への一括ジャンプであった。72億ドルという価格はRJR側の財務事情が交渉力を制約した結果でもあり、BAT・ロスマンズ合併で寡占化が進む中、JTが段階的な海外投資では間に合わないと判断して「時間を資本で買った」構図である。ただし取得事業は既に減収減益傾向にあり、規模の獲得と収益の改善は別の課題として残された。

フィリップモリスがRJRを買収

海外タバコはJTへ72億ドル、デルモンテはキッコーマンへ、食品事業はフィリップモリスへ、米国タバコは分離。1985年にRJレイノルズが49億ドルで買収して成立した統合企業体は、15年かけて事業単位ごとに解体され、合併以前の姿に戻った。1991年の再上場時に株式を取得した投資家の投下資本は大きく毀損している。250億ドルのLBOが生んだ負債が広告投資と商品開発を圧迫し、1993年のマールボロ値下げに対抗する余力を奪った構造が、この結末を規定した。

背景:LBO後遺症と財務柔軟性の欠如

1989年のLBO以降、RJRナビスコは巨額の負債を抱えたまま1990年代を迎えた。タバコ事業は高収益が期待されていたが、実際には価格競争の激化や訴訟リスクの顕在化により、想定されたキャッシュ創出力は低下していた。加えて、食品事業であるナビスコも、広告投資や商品開発への支出を抑制せざるを得ず、競争上の選択肢は狭まっていた。

同時期、タバコ業界全体では訴訟リスクが株価に強く織り込まれる局面に入り、財務余力の差が企業価値の差として表面化していた。フィリップモリスは比較的低い負債水準を維持し、タバコと食品の両事業に投資余力を残していたのに対し、RJRナビスコは債務返済を優先せざるを得ず、長期戦略を描く余地が限られていた。

決断:フィリップモリス傘下への移行

2000年、フィリップモリスはRJRナビスコの買収を決定した。これによりRJRナビスコは大手タバコ企業の傘下に入り、独立した上場企業としての歴史に終止符を打った。この判断は、RJRナビスコ単独では財務再建と事業投資の両立が困難であるという認識に基づくものであった。

買収を前提に、RJRナビスコは事業の切り分けを進めた。米国外のタバコ事業は日本たばこ産業(JT)に売却され、デルモンテ事業はキッコーマンなどへ譲渡された。残る食品事業はフィリップモリスへ移管され、米国タバコ事業も分離される形となった。結果として、1985年に成立したRJRナビスコという企業体は、事業単位ごとに解体されることになった。

結果:企業体の解体とLBO戦略の帰結

この一連の過程により、LBOを通じた経営再建は厳しい結果に終わった。米国メディアは1999年に「RJRナビスコの悲しい物語(The Sad Story of RJR Nabisco)」と評し、過大な買収価格と負債水準が競争力を損なった点を指摘した。1991年の再上場時に株式を取得した投資家の投下資本は大きく毀損し、企業価値は回復しなかった。

最終的に、RJRナビスコはタバコ、食品、海外事業へと分割され、1985年以前に近い姿へと戻った。ただし、それぞれは負債と競争環境の変化を抱えた状態であり、統合企業としてのスケールが競争優位として機能する局面は限定的であった。この事例は、財務レバレッジに依存した統合戦略が、環境変化に対して脆弱であることを示している。

海外タバコはJTへ72億ドル、デルモンテはキッコーマンへ、食品事業はフィリップモリスへ、米国タバコは分離。1985年にRJレイノルズが49億ドルで買収して成立した統合企業体は、15年かけて事業単位ごとに解体され、合併以前の姿に戻った。1991年の再上場時に株式を取得した投資家の投下資本は大きく毀損している。250億ドルのLBOが生んだ負債が広告投資と商品開発を圧迫し、1993年のマールボロ値下げに対抗する余力を奪った構造が、この結末を規定した。