有限会社大和工業を設立(第二精工舎の協力工場)

長野県諏訪で第二精工舎の協力工場を創業

1942年5月18日に有限会社大和工業が長野県諏訪にて設立された。地元で時計店を経営する山崎久夫氏を中心として発足した。

創業の意図は、諏訪における地域経済の再興にあった。大正時代までの諏訪では生糸産業が興隆していたが、1930年代の恐慌を通じて輸出不振に陥ったことから、地元経済の再建を果たすために機械工業への参入を意図。山崎氏は服部時計店(セイコー)に勤務していた経験もあり、セイコーで腕時計・懐中時計の生産を担っていた第二精工舎に交渉。同社の出資を受けることに成功し、有限会社として大和工業を設立するに至った。

第二精工舎の協力によって設立された経緯から、大和工業は第二精工舎の協力工場として事業を開始。戦時中は軍需製品の増産要請を受けて時計信管の製造に従事し、終戦時において約1300名を雇用。大和工業は諏訪を代表する軍需会社となった。

なお、第二精工舎も戦時中に諏訪工場を新設して、時計信管の製造に従事。戦時中の最盛期には420名の人員が第二精工舎の諏訪工場で生産に従事した。

終戦後は従業員30名で事業を再開・第二精工舎向け腕時計を製造

1945年の終戦により、大和工業は時計信管の製造を中止して軍需から撤退。1200名以上の従業員を解雇し、約51名の人員で事業を再開した。

終戦後の大和工業は、第二精工舎向けの時計生産の下請けとして事業を継続した。また、第二精工舎の諏訪工場においても、地元からの要望を受けて、疎開工場を閉鎖せずに事業継続を決定した。このため、終戦直後に諏訪地区においては「大和工業」と「第二精工舎諏訪工場」の2つの事業者が、セイコーグループ向けの時計生産(主に腕時計)に従事した。

機械式腕時計「セイコーマーベル」の生産開始

第二精工舎諏訪工場において機械式腕時計「セイコーマーベル」の生産を開始。精度の高いムーブメントの量産に成功し、国産における最高級時計として服部時計店(セイコー)を通じて販売された。

株式会社諏訪精工舎に商号変更

第二精工舎諏訪工場と大和工業を集約

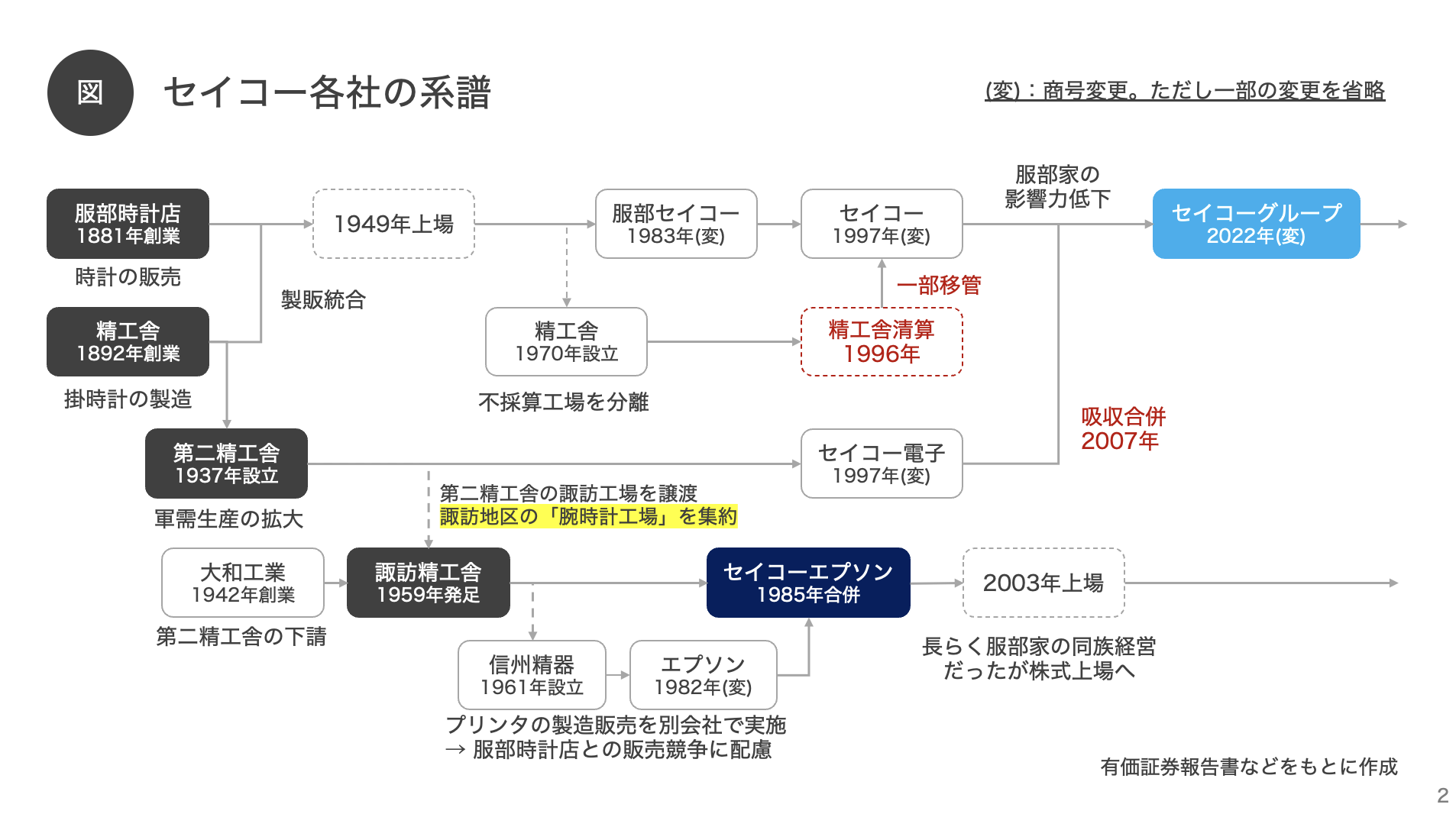

セイコーの創業家である服部家は諏訪地区における生産会社の再編を実施。第二精工舎の諏訪工場を分離し、大和工業に譲渡。そのうえで、大和工業の商号を諏訪精工舎(現のセイコーエプソン)に変更した。本社所在地は「長野県諏訪市大和3-3-5」に設置した。

諏訪精工舎の発足により、諏訪地区における精工舎の生産が集約され、引き続き服部時計店(セイコー)向けの腕時計の生産に従事した。

なお、大和工業の創業者である山崎氏は諏訪精工舎の発足後も経営に従事したと推定されるが、1963年に同氏は逝去した。山崎氏は諏訪精工舎において技術開発に重点を置き、国立大学を卒業した理系学生をスカウトするために、全国の大学の研究室を行脚したと言われている。これらの新卒入社の学生(中村恒也氏など)が、のちのセイコーエプソンで、水晶時計や、プリンターなどの新技術開発におけるキーパーソンとなった。

セイコー創業家の服部家による支配

諏訪精工舎の発足時点における資本関係は不明であり、長らく株主は非開示とされた。セイコーエプソンが株式を上場したのは2003年であり、それまではセイコーの創業家である服部家(各兄弟の分家による持ち合い)が株式の大半を保有したと推定される。

すなわち、諏訪精工舎(セイコーエプソン)はセイコーの子会社や関連会社ではなく、あくまでもセイコーの創業家の服部家が保有する企業という点で、セイコーとは距離感を保った企業であった。

信州精器を設立

第二精工舎向けの腕時計部品を製造するために、1961年に信州精器株式会社を子会社として設立した。当初は時計部品製造に従事したが、1960年代後半から1970年代を通じて、諏訪精工舎が開発したプリンターの製造に従事。1982年には商号をプリンターのブランドである「エプソン」に変更した。

競技用プリンティングタイマーを開発

精工舎と諏訪精工舎でオリンピックに向けて研究開発を推進

1964年10月の東京オリンピック開催に備えて、セイコーグループ(精工舎・諏訪精工舎)では競技用のタイマーの開発に注力。従来はスイスのオメガ製品が利用されていたが、東京オリンピックの開催を機にセイコーグループの製品が採用されることを目標とした。

セイコーグループのうち、精工舎(セイコー)では水晶時計の開発に取り組み、諏訪精工舎(セイコーエプソン)としては、計測結果を出力するための「プリンティングタイマ」の開発に従事した。

プリンタの開発に成功

諏訪精工舎では、競技結果をプリントアウトするために、小型(持ち運び可能)かつ電池駆動による「競技用プリンティングタイマー」の開発に成功。セイコーエプソンにおけるプリンターの本格的な事業展開は、製品面では1969年に発売したEP-101により販売を開始し、PCが普及した1980年代以降に普及フェーズに突入した。すなわち、1960年代という早い段階でプリンタに参入して技術を蓄積することで、その後の展開で優位性を確保した。

諏訪精工舎における研究開発体制の充実

東京オリンピックにおけるプリンタの開発を通じて、諏訪精工舎では研究開発に注力する組織体制および風土が醸成された。

1950年代までの諏訪精工舎は「精工舎が販売する腕時計の下請け生産」に注力しており請負メーカーの側面が強かったが、プリンターの独自開発によって、精工舎(セイコー)に「開発・製造・販売」の面で依存しない事業展開を志向するに至った。

ともかく日本でオリンピックが開催される。スイス勢としてはセイコーなど眼中にありませんから、当然またオメガを中心に時間を計測するつもりでいたのだと思います。ところが、我々にしてみれば、これは日本の時計産業の面目にかけても絶対に自分達がやらなければいけないということで、結局は担当することになるわけです。

このオリンピックへの参入が、実はセイコーグループ、特にベンチャー性の強い諏訪精工舎の体質を大きく変えるきっかけとなりました。(略)

おかげ様でオリンピックも無事に終わりました。それでその時に3つのものが残りました。一つはセイコーのブランド・イメージが非常に上がったこと、2番目は水晶時計の小型化の研究が加速度的に進んだこと、3番目は超小型プリンターが発明されたことです。

プリンター「EP-101」を開発・製品開発を本格化

プリンターに参入・持続的な製品開発で差別化

1968年に電卓向けのプリンター「EP-101」の販売を開始し、セイコーエプソンとしてプリンター事業に本格参入した。すでに東京オリンピックでプリンターを提供した実績をブランドとし、製品面では性能を持続的に向上させるために、技術開発に継続的に注力。2年おきに性能を改善した製品を市場に繰り出すことにより、競争を勝ち抜くことを目標とした。

1968年の時点で、すでに電卓(当時の電卓は大型)向けのプリンタにおいて先発企業が存在したが、セイコーエプソンでは小型かつ軽量化することで差別化。1970年前後には電卓戦争によって電卓需要が国内で急増し、電卓も小型化が進行したことで、セイコーエプソンの小型プリンターの販売も拡大。需要が一巡した1976年ごろまでは、販売を拡大した。

プリンターで国内シェア90%を確保(1980年代)

1970年代を通じてセイコーエプソンは電卓向けのプリンタを中心シェアを拡大。当時におけるプリンターのシェアは「90%」と言われ、セイコーエプソンはプリンター市場を独占した。

シェアを拡大できた理由は、市場規模が小さい点にあった。1980年代はパソコンが普及途上にあり、そもそもプリンターの市場規模が全世界で約500億円(1985年ごろ)と限定的であり、セイコーエプソンが市場を席巻し、競合企業としてはニッチなプリンターという市場に参入することを躊躇し、結果としてシェアの独占が発生した。

なお、1980年代後半からPC、1990年代を通じたインターネットの普及によって、パソコンに接続して利用する家庭向けのプリンタの市場が勃興すると、セイコーエプソンに加えて、キヤノン、HPなどの大企業がプリンタの市場に参入。再び、セイコーエプソンは厳しい競争に揉まれ、プリンターにおけるシェアを落としている。

私どものようなアウトサイダーがうかつに事業化してらとんでも無いことになる。そこで、2つの大原則を立ててその事業に飛び込んでいくわけです。

1つはある製品を発表するときはともかく次の製品の試作品を完了しておく、ということです。しかも、次の製品は現在のものよりも性能や大きさ、値段のいずれかにおいて画期的に優れていること。画期的というのは、1割、2割程度ではなく、少なくとも4割くらいは優れていなければならないということです。

2つ目は、この新しいプリンターの事業で品質問題を起こして、せっかく東京オリンピックで名声の上がったセイコーブランドを傷つけてはいけないということです。当時、電卓は非常に高価なものでしたから、今日のように手軽に使うものではなく、やはりジム用でした。しかもお金の計算の場合がほとんどです。プリンターのせいで金額を一桁間違えてしまったら、大変なクレームにつながる。ともかく信頼性が絶対である。

この2つを基本において事業をスタートしたのです。

電子部品など新規事業に参入

1970年の時点で、プリンタの需要が電卓に限られ、市場そのものが小さいことが予想された。そこで、セイコーエプソンでは多角化を決定。197年代を通じて半導体(時計用IC・音源IC)・メガネレンズ・液晶などの新製品の開発に注力した。

新事業の参入にあたっては、電卓に使用する電子部品に着想を得ている。

「商品というのは必ず成熟するし、市場というものも必ず成熟する。今伸びているプリンターにしても無限に伸びるはずがないのだ」ということを身をもって感ずるようになります。プリンターが成熟した時に何をやるか。このことを懸命に考えました。

で、意外に早く次の成長分野をつかまえることになるわけですが、これが液晶だったのです。昭和40年代の末から50年代の初め(注 : 1965年〜1975年)にかけて、当時の電卓には殆ど発光型のディスプレイが使われていました。ところがこれは発光型のためにエネルギーを食うわけです。それからもう一つ、電卓を構成する部品としてLSIがあるのですが、これがN型と言ってやはりパワーをくうLSIでした(略)当時の電卓業界は、プリンター付では儲かるのだが、表示管タイプの電卓では特殊な計算機を除いてほとんど儲からないという非常に困った状態だったのです。

ですから、そこに液晶と、それからすでに自社で水晶時計用に開発していたCMOSというほとんどパワーをくわないLSIを入れたらどうなるだろうか。これだったら時計用のボタン電池1個で1000時間もつ。電卓の姿が全く変わるのではないかということで、48年(注 : 1973年)に液晶の生産技術研究を密かに初め、その3年後の51年(注 : 1976年)に製品を発売いたします。

富士見工場を新設

半導体の製造開始

1970年に諏訪精工は半導体として「ウォッチ用CMOS IC」を開発。時計の精度向上を半導体で実現するために、半導体の製造に着手した。1978年には音源用半導体を世界で初めて開発するなど、研究開発に注力した。

半導体の量産を開始

主に時計向けの半導体(CMOS)を量産するために、1980年に長野県諏訪郡富士見町に富士見工場を新設。投資額は100億円(機械設備のみ・土地除く)であり半導体の内製を決定した。

もともと諏訪精工では諏訪工場において腕時計向けの半導体を自社製品向けに製造していたが、富士見工場の新設によって量産体制を構築することで、外販を拡大する狙いがあった。外販に伴い、時計用以外のLSI(音源半導体)も製造し、量産によるコストダウンを図った。

IC内製に進んで走ったというより、やむをえず走ったという感が強い。というのも、当時のCMOSプロセスは新しい技術であるため、国内メーカーには量産体制ができていなかったこともあって、生産を依頼してもいい返事がもらえなかった(略)電子ウォッチの将来性を考えるとCMOS、ICというのはどうしてもなくてはならない部品であるため、あえて自社生産に踏み切った。

プリンタで世界シェア1位を確保

PC向け新型プリンタ「MP-80」の開発、米国など海外における「EPOSON」ブランドによる販売促進(約20億円ん投資)などにより、セイコーエプソンはプリンタの販売を拡大。従来の電卓向けプリンターに続き、パソコン向けプリンターでもシェアを確保ぢ、1980年から1982年にかけて、世界シェア60%(台数シェアと推定)を確保した。

諏訪精工舎とエプソンが合併・セイコーエプソンを発足

急成長するプリンターなどの情報機器における事業を拡大するために、諏訪精工舎は子会社であるエプソンが合併。商号をセイコーエプソンに変更した。

MJ150-Cを発売(カラリオ)

1990年代を通じて家庭用プリンターの市場において、キヤノンがバブルジェットプリンター「BJ-10」を開発したことで国内シェアトップを確保。先発企業であったセイコーエプソンはピエゾ式の技術機構を採用していたが、高額かつ印字ヘッドが大きいことで印刷画像の荒さが問題となった。この結果、セイコーエプソンのプリンターのシェアは低下した。

そこで、1990年にセイコーエプソンは社内で「緊急プロジェクト」の開発チームを発足。家庭用プリンターにおける新製品開発を開始した。ただし、キヤノンの特許に抵触しない技術方式でインクジェットプリンターを開発する必要性に迫られた。

カラリオにおけるシェア奪還

1996年にはMJ150-Cを「カラリオ」のブランドで販売開始。販売促進のために女優の内田有紀をTVCM起用するなど、積極的な広告宣伝を実施した。

この結果、1995年度にエプソンはインククエっとプリンターで国内シェア1位を奪還。同年にセイコーエプソンは国内シェア36.1%(1位)を確保し、キヤノンの国内シェア33.9%(2位)を上回った。

東京証券取引所第1部に株式上場

諏訪精工舎時代から非上場であったが、2003年に東京証券取引所に株式を上場。服部家による経営支配から決別。

過去最大の最終赤字に転落

リーマンショックにより電子デバイスおよび中小型液晶パネルの販売に苦戦。設備の減損などにより、2009年3月期にセイコーエプソンは当期純損失1113億円に転落した。